古门楼是祠堂的附属建筑物,昭示家族先人的高尚美德和丰功伟绩,是中华特色建筑文化之一。牌坊是封建社会为表彰功勋、科第、德政以及忠孝节义所立的建筑物。也有一些宫观寺庙以牌坊作为山门的,还有的是用来标明地名的。又为牌楼,为门洞式纪念性建筑物,宣扬封建礼教,标榜功德。

牌坊由来

原始雏形名为"衡门",是一种由两根柱子架一根横梁构成简单原始的门。关于"衡门",我们所看到的早记载是《诗·陈风·衡门》:"衡门之下,可以栖迟。"《诗经》编成于春秋时代,大抵是周初至春秋中叶的作品,据此推断,"衡门"在春秋中叶就已经出现。 这种"衡门"后来被运用到城市中各个居民区之间的"坊门"上。从春秋战国至唐代,我国城市居民区都采用里坊制,"坊"与"坊"之间有墙相隔,坊墙***设有门,称为坊门。

牌坊起源

历史源远流长,在周朝的时候就已经存在了,《诗·陈风·衡门》:"衡门之下,可以栖迟。"《诗经》编成于春秋时代,大抵是周初至春秋中叶的作品,由此可以推断,"衡门"至迟在春秋中叶即已出现。衡门是以两根柱子架一根横梁的结构存在的,旧称"衡门"也就是现在所说的牌坊的老祖宗。

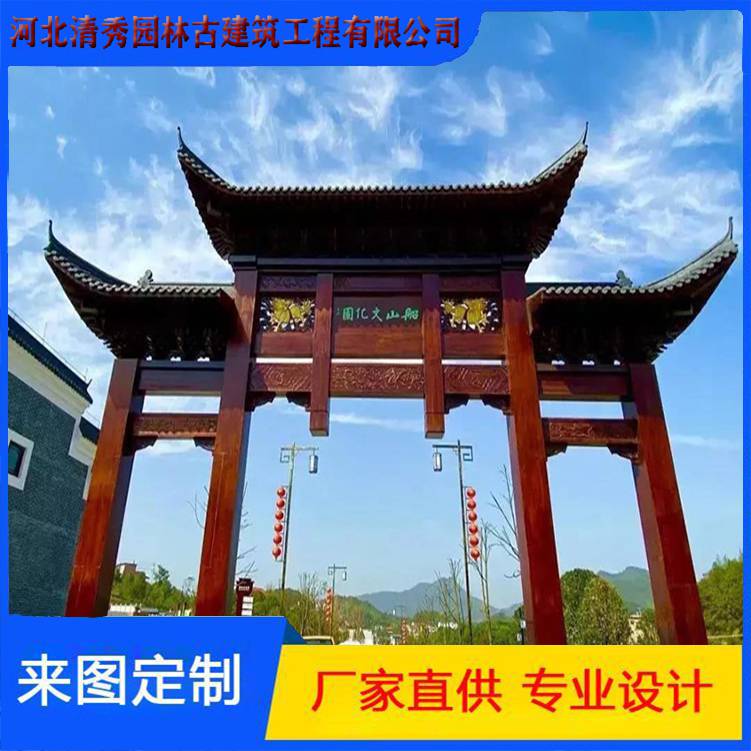

门楼按照结构划分

一是木牌楼;二类是琉璃牌楼;三类是石牌楼;四类是水泥牌楼;五类是彩牌楼;六类是铜制牌坊。

按照建造意图划分牌坊

一是功德牌坊,为某人记功记德; 二是贞节道德牌坊,多表彰节妇烈女,有许多这类牌坊;三类是标志科举成就的,多为家族牌坊,为光宗耀祖之用;四类为标志坊,多立于村镇入口与街上,作为空间段落的分隔之用。