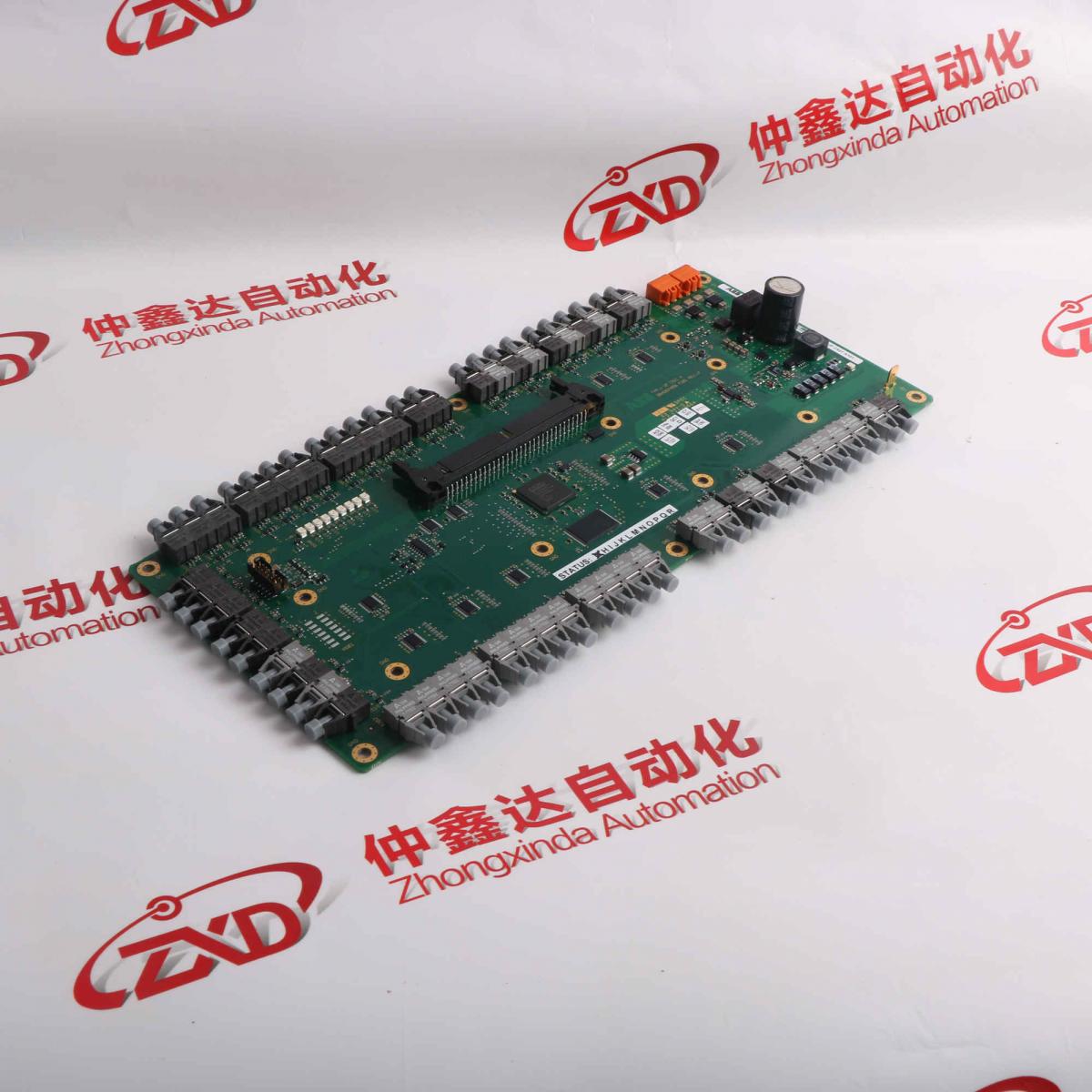

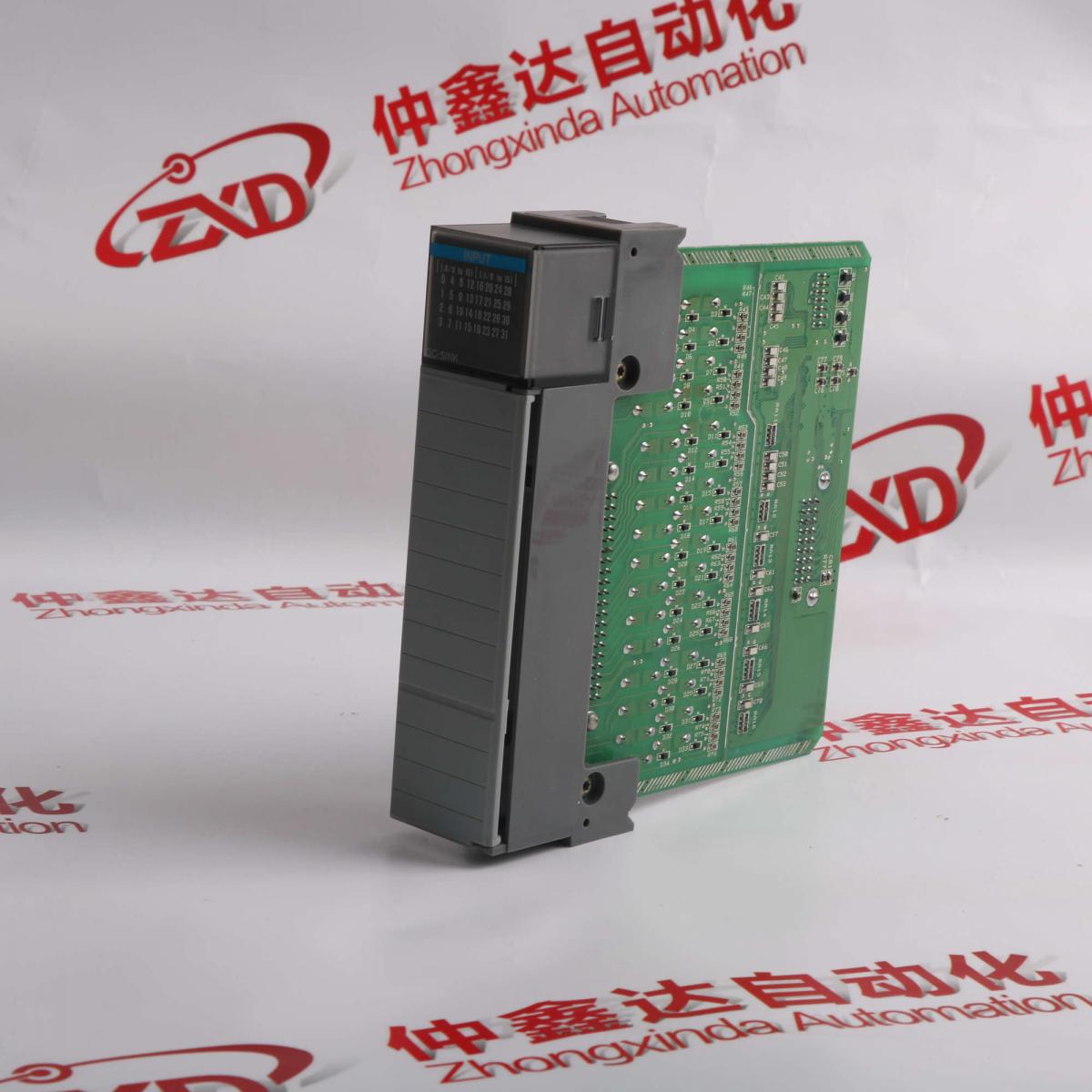

ABB MB150(ABB MB150)

ABB MB150(ABB MB150)

ABB MB150(ABB MB150)

1999年4月~2001年4月,“***CAD应用工程技术开发与应用示范”地方专题完成验收。2001年6月26日,科技部召开“***CAD应用工程技术开发与应用示范”验收会。至此,轰轰烈烈的“CAD应用工程”完成了历史使命。

随后的形势急转直下,至今回顾起来这段历史,虽然只有短短二十年,而且是贴身的历史,当事人犹在眼前,但时事恍惚,难免会感觉历史的吊诡。

在2002年,***提出了发展新型工业化,以信息化带动工业化,各行各业迎来了制造业信息化工程的开篇之年。十五的制造业信息化,以“七大研发领域,特别是与制造业相关的863研发项目-三维CAD、MES、ERP、企业集成系统、网络制造、数控装备、数据库管理系统”开局,开始了似乎可以高歌猛进的征程。在这七大关键领域中,三维CAD代表了数字化设计技术的发展方向,话筒传递到了三维CAD这里。

然而,话筒却开始发不了声了。

到了三维CAD时代这里,两件事情发生了根本性的变化。一个是技术,一个是市场。三维CAD的技术门槛还是相当高,建模技术、几何造型技术、渲染技术等多种深度基础技术,还需加持强大的系统设计能力和产品化能力,才能走向市场。这需要基础科学的***人才、密集的劳动、长期投入。另外一个微妙的切口,是在于三维CAD市场门槛的准入。对于刚刚入世的中国,外商的新产品如潮水般涌入。中国选择性地进行了放开、防御,但有一些死角并没有照顾到。工业软件首当其冲。可以说,中国的三维CAD软件幼苗,面临着三座大山:***成熟的软件、盗版的近零成本软件和大量国外厂商同时带来的“外资狼群”。

外资狼群由主机厂、配套设备和配套软件构成了***。中国一直探讨的“市场换技术”,目标都过于集中在主机厂上,而诸多技术优势是隐含在另外两个角上,导致中国自主厂商很难挤进去。

当国内几所航空院校的师生还在探索三维CAD算法时,随着波音转包生产的需要,中国制造越来越需要IBM这种硬件和软件***在一起的***设计能力。1986年大型计算机IBM4341被625所引进,有了一套5080彩***形终端处理机系统,安装了一个用户的大型机版本的CATI***1.0;1988年初603则引进IBM4381、带五个5080图形系统以及相关的CATIA软件。这些好用的软件,让工程师眼前为之一亮。随着对三维的要求越来越高,波音对国内转包生产零部件的要求越来越高,数据包必须要求用模型传递,而国内的软件完全不能满足要求。

所以,中国工业软件被强行***,从供应商目录中被直接抹掉。这是加入WTO之后被冲垮的一个***典型的稚嫩行业。那时候,我们还不懂得保护工业软件。

然而回头看,中国当时看似有许多的二维CAD公司,也只是表面上的繁荣。二维CAD的发展,一方面“甩图板”深入人心,功劳善莫大焉。几十年的工业化进程,积累了大量的制图和看图的设计员、制图员和工人,使得以简言神传的“甩图板”为口号的“CAD应用工程”取得***的传播成效。另一方面初始起步的技术门槛较低,有一定技术能力的个体、院校和企业能够迅速开发出可用的二维CAD产品,在短时间内形成大量的参赛选手。尤其是基于国外软件的基础做二次开发的,也形成了一个看上去不错的市场。

然而等到真正要实现商业化,要达到“好用”,需要很好的用户界面和前后处理的能力的时候,国外的二维软件就呈现了巨大的优势。这是工业化的真正含义,不在于核心技术点的突破,而在工程化的稳定性与易用性。而这正是高校和院所,进行技术创新的***大软肋。同样是从大学里走出来的技术,在美国可以有很好的商业转化机制;而在中国,大学创业少有成功案例。手中握有高科技的***,创业理念并不比草莽英雄高出太多,结果只能是一地鸡毛。毕竟,仅仅有核心技术,离真正的创业成功,还差的很远。

而基于国外软件的二次开发,是工业软件自主发展的一个超级陷阱。许多CAD外商是乘着“二次开发”的浪潮进入中国市场,并且培养了一方气候,***终用户难舍难分。当时Autodesk等厂商扶持了大量的二次开发集成商,很快在业内形成了“二次开发一面倒”的景象。它形成了一种根深叶茂的生态,在国外软件的界面上,集合了诸多二次开发商的智慧。相比稚嫩的***自主开发商而言,有着压倒性的优势。用户自然乐得吃这样的果子,而且非常上瘾,形成了对国外软件的强烈依赖。

然而,二次开发商的产权却往往都落到国外厂商的手中。对于这样的开发集成商而言,日子是“笑在前半段哭在后半程”。同样需要投入大量精力进行二次开发的集成商,是一种很悲苦的局面,不仅只能吃前面飞扬的土,几乎无法形成品牌溢价,知识产权也很难把控;天天帮别人添砖加瓦垒得摩天大厦,而自己却成为垫底的砖。而一些国外软件公司会采取非常隐蔽的“掐人术”,打压传统大的软件集成商,扶持更小更听话的集成商。中国民营的软件代理商永远是小萝卜头,很难投身于自主CAD产业的复兴。

面对“先集成后自主”这种***常见的思路,业内人士已经正在形成共识,这是一条断头路。踏上了集成之路,基本就无法自主。没有捷径,没有弯道。好在这中间也有坚持无悔的。自主道路再艰难,也不能再通过“二次开发”和“代理集成”发展自主CAD。

而自主之路从来都很艰辛,基本都是辛酸史。浮华过后,那些曾经活跃在舞台上的CAD厂商开始纷纷倒闭。当年国产CAD联盟的五家初始会员中,只有武汉开目现在犹在,但CAD也不再是主营业务。