2016年,沈亦晨还在MIT做博士后,他所在的研究团队打造了首个光学计算系统。该成果于2017年以封面文章的形式发表在顶级期刊NaturePhotonics杂志上,其基于硬件和算法有着双重创新:在硬件上,光干涉仪作为基本的矩阵运算单元有效取代了传统电子晶体管;在算法上,团队开发了一系列在不牺牲性能条件下有效降低深度学习计算量、并适应于光子芯片的算法。

当时,国际著名光学科学家、斯坦福大学终身正教授DavidMiller,曾专门在Nature杂志上撰文评价沈亦晨团队的光学AI芯片的研究成果,称“这一系列的研究成果极大地推动了集成光学在未来取代传统电子计算芯片的发展。”

那篇论文可以说在全球范围内启发更多人投入到光子AI芯片的开发中,带来这一成果的MIT团队已经诞生出Lightelligence和LightMatter两家公司。

现在,Lightelligence团队正在全力研发光子芯片的相关技术,包含芯片设计、核心算法、传输、周边等,欲打造一个完整的光学计算生态。全球包括Lightelligence在内也已经有5——6个团队正在进行相关的研发及商业化,其中还不乏中国团队。尽管各家公司的目标都不尽相同,从已经公布的产品进度来看,作为全球首个光子AI芯片的公司,Lightelligence仍将是最值得关注的公司之一。

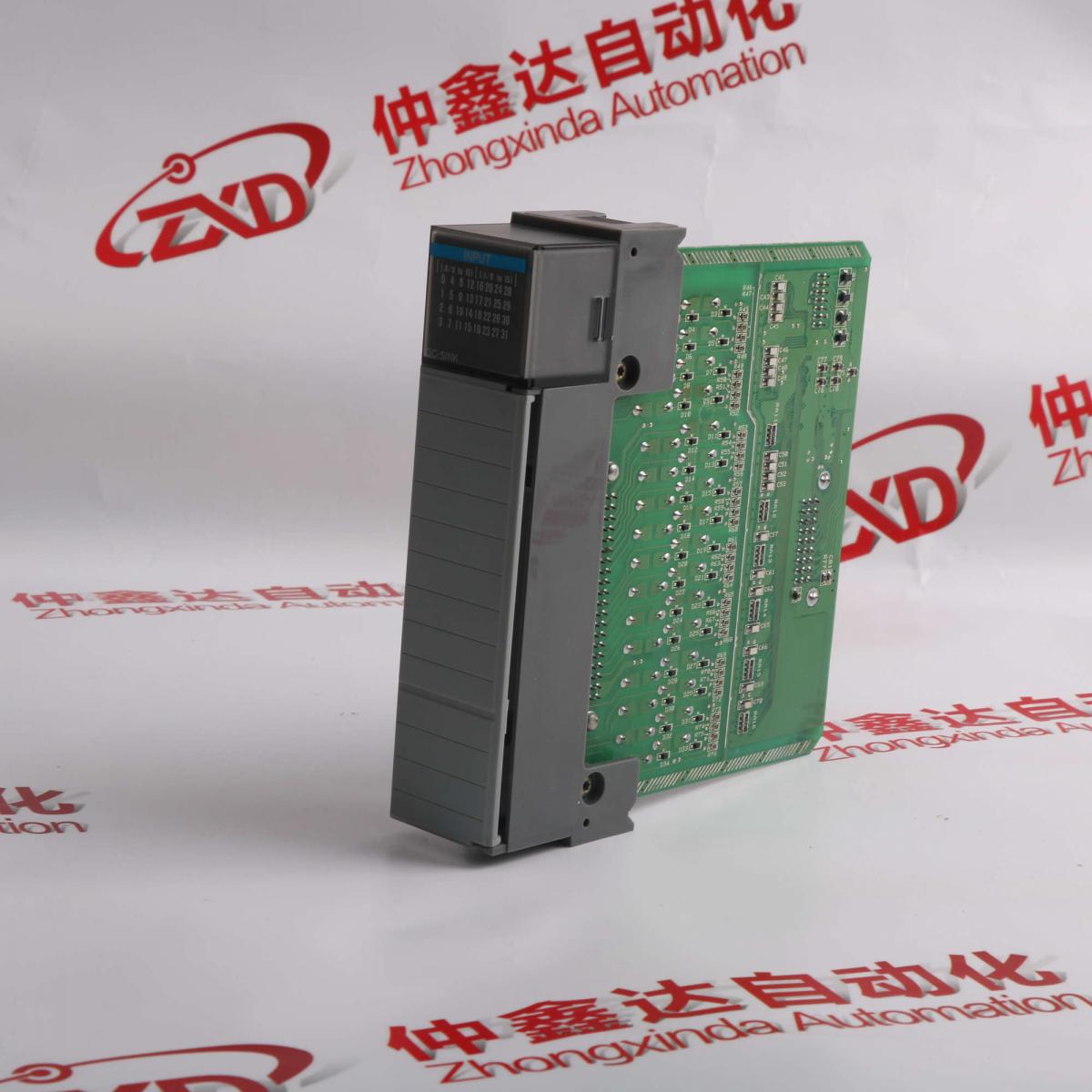

以Lightelligence此次发布的芯片原型为例,和2017年的首个光学计算系统相比,其最大的改进就体现在计算效率的提升、软件环境和集成程度的成熟上。Lightelligence团队本身拥有一系列独立自主知识产权,包括光学器件设计、光学系统集成和深度学习算法的核心技术,在设计这款芯片的过程中,团队在这几个方面的技术储备得到了验证。

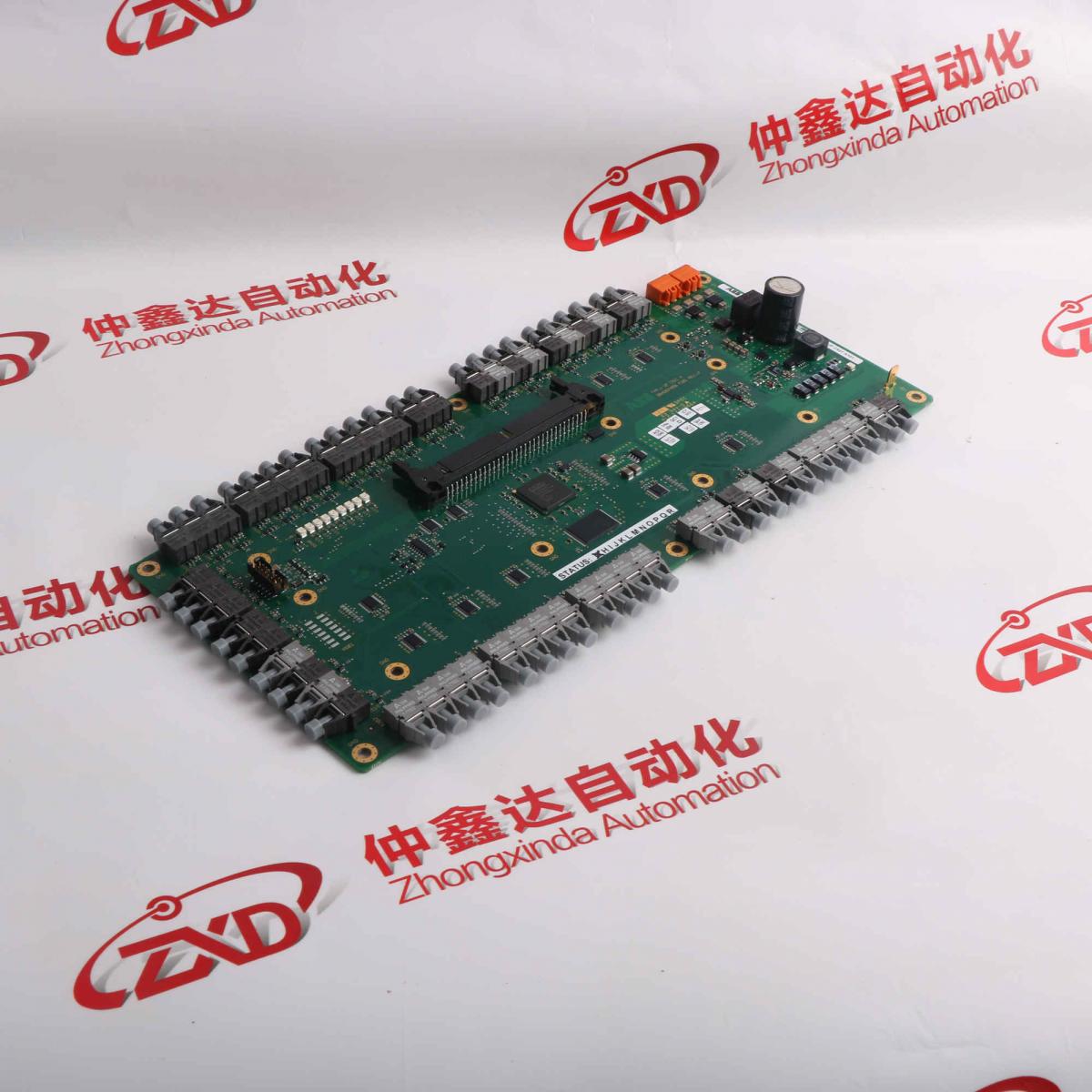

在开发的过程中,提升运算速度和改善尺寸的工作是交叉进行的。据沈亦晨介绍,原来实验室版本的机器集成度比较低,它的控制单元没有集成在板卡上。现在这款芯片原型的集成度大大提高,随着集成程度的提高,运算速度也大大提升。而且开发上的主要任务不只是集成度方面的工作,还包括高速信号的控制。对于光子计算机来说,其中比较重要也比较难的一点就是,当信号传输速度很快的时候,如何让信号达到比较精确的强度。最终,团队用了近一年半的时间打造出了这款尺寸与指甲盖差不多、封装了光纤的芯片原型。这在光学计算领域也是前所未有的。