6GK5213-3BD00-2AB2

工业/制造业受限于2B的业务属性(e.g. 客户扩展需要周期),以及客观物理规律限制(e.g. 产能需要逐步爬坡),每年100%增长已属不易,这和互联网十倍,百倍增长有相当的差距。初来乍到的我们,又该怎么办呢?

很自然的,我们一开始采取了顺藤摸瓜的思路,先从相对熟悉的手机产业链开始挖掘。相对于日新月异的互联网,制造业的变化没有那么快,那么多。在2016-2017年,***主要的变化来自***屏和『从双摄到深摄』的演变。经过研究,我们认为在结构光的技术路径下,DOE(衍射光学元器件)的门槛足够高(设计,加工,检验都有挑战)。因此在这个『找变化』的逻辑下在2017年***了驭光科技。目前驭光完成了B轮融资,同时也开始给手机大厂批量供货了。

6GK5213-3BD00-2AB2

同样的,手机对屏幕要求越来越高(封装工艺更复杂,良率要求越来越高),检测日益成为突出的问题。以往用肉眼去看,不仅节拍慢,品质不稳定,对工人视力损害也很大(想想就很崩溃,三和大神才不会做这个)。恰好AI开始在工业中逐渐普及,用机器自动化地检测手机屏幕,以及机身逐步成为行业标准。在这个逻辑下,我们***了惠州高视,也协助他们进入到更多的检测领域中。

手机之外,我们沿着生活用品涉及到的产业上游(感谢生态链的支持),挖掘到了鞋底3D打印的机会,***了清锋科技;我们看到越来越多的产品有***的需求,比如有品上正在销售的***T-shirt,追本溯源***了纳米***材料公司-晋大纳米。

当然,对于工业里的皇冠,汽车行业,我们也在努力探索,希望逐步建立一些认知。比如国五升级到国六标准,对于发动机的电控,新能源电池的温度控制,三元催化的材料等都提出了新的要求,这也给一系列供应商带来了机会。

6GK5213-3BD00-2AB2

换个视角看智能制造

沿着产业逻辑进行梳理,深入挖掘核心企业,关键人才,自然能够抓住一些工业领域的创新机会。但这很可能会错过行业外的革命者,出现『看不到-看不起-看不懂-追不上』的错误。所谓『智能制造』,智能体现在哪儿呢?能否出现十倍好,甚至独角兽的机会呢?

抽象来看,工业制造领域的革新,大体上可以分成『自动化,信息化,智能化』这三个层面。

首先是自动化,自动化的本质是效率提升。其中包含了传统意义上的机器换人(无论是机械臂,非标设备,或***机床),其实也包括进口元器件的国产替代(性能不变,价格下降也是效率提升)。这类项目需要很好地嵌入到原有的工业体系中,凭借自身的技术提升/***效率,切下原有价值链的部分蛋糕。例如,工业机器人的市场,就是节省人工价值的一部分;国产OLED材料,也只能是原有OLED显示材料市场的一部分。

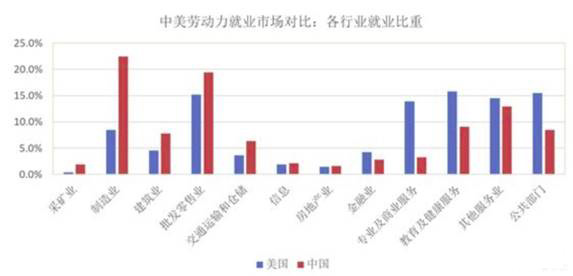

这里借用郝景芳老师一个图,可以看到中国制造业就业占比还是相当的高。如果想要进入发达***序列,制造业在『自动化』上还有很大的空间。

其次是信息化,可能是所谓『工业互联网』的某种雏形。经济发达省份(广东,浙江等)都在大力推进『上云上平台』的政策,鼓励企业把各种设备(包括机器人)接入到工业互联网平台。我们***的凌笛,时谛智能等企业,也在努力将鞋服的设计、生产数据化,加速行业信息的流通。有意思的是,其实信息化不一定要以自动化为前提,我们看到纺织服装中大量的加工仍然是手工完成的,但并不妨碍订单信息/生产信息/***的采集和流转。

***后是智能化。由于信息化还不普及,智能化做的好的案例并不多。工业运用比较多的是『Predictive Maintenance』,比如通过分析CNC的数据,预测换刀头的时间,或者掌握了机器人的运行数据后,提示企业定期对机器人维护***。此外,在设备、订单都充分信息化的基础上,优化产能的调配(例如把相同的订单集中处理,减少不同原料的运输时间等)。相对于自动化的局部优化,这部分可以看做整个生产环节的『全局优化』。甚至实现所谓C2M(全屋定制家具也是需要工业互联网支撑的),能爆发出更大的价值。