6GK5798-2PP00-2AA6西门子

是应用为先,还是架构为先?

Mcrazy提醒了我,IT的思维与OT思维的差异在思维模式的结构,IT是一个自上而下的架构,强调平台架构设计,而OT则是自下而上的执行,先解决局部的问题,然后解决全局的问题,因为,局部的问题不解决,对于控制而言,你是连基本的生产精度、生产效率都无法满足,你根本就不要谈向上的数据传输的—因为你都没有测量准确,你要那些数据干什么?

IT与OT的确在相互融合,但OT厂商也在积极的借助于IT技术来帮助自己实现“优化”,而OT迈向工业互联网是以自身测量、控制已经实现的既有模型为基础来进行一级级的数据集成,并进行优化,OT比IT的优势在于我了解现场,IT不了解现场所规划的就造成其想法无法执行。

这两种路径,哪种对工业现场更适合?似乎不言而喻—架构全局是好的,但如果你不了解对象,这个就无法落地。

3.工业场景与商业场景的差异

IT出身的人擅长架构,也擅长软件,但其对象往往非是物理实体,或者并非是“周期性”控制任务,而控制任务,都是基于“等时同步”的周期性信号采集,且执行对象是物理的阀门与执行器、液压对象、伺服电机等,这些对象本身就有自身的机械、材料特性。

工业现场的人不敢肆意描绘,夸夸其谈在于敬畏--因为工业需要更为稳定可靠、周期性的传输,需要多年的积累工艺Know-How,会有人员***,会导致大的成本损耗。因此,不会轻易的做出“承诺”--可以如何提升效率,勾勒未来美好前景--若仅仅在PPT上是无法说服制造业的人的。

制造分为离散的对材料进行物理的加工,流程中多是对材料的化学反应,在寻找生产的经济***中,有太多的约束条件,就像注塑机打一个材料要对其进行工艺的摸索,材料的种类可能有上千种,产品的规格也是变化多样,那么对于每个产品而言,其工艺控制就是一个非常需要累积的过程,在纺纱的匀整领域,乌斯特积累了200年,在金属热处理工艺领域的知识与经验决定了材料的水平,而这些一直都是中国制造业的“强基”无法跨越的必然路径。

6GK5798-2PP00-2AA6

工业不是“互联网”思维可以快速迭代,或者病毒式***的高速成长的,所谓的“互联网思维”成功学故事都是告诉很多人如何快速把握资本“风口”,快速致富,***、期权、创业团队、风投,这是互联网思维的影响力刺激了人们“致富”的欲望,然而,互联网思维在工业领域需要以“禅定”的积累与发展而言,是不对路的,因此,在一段时间里很多人对此路径产生了怀疑,什么场景能够快速***?

数字化于制造业是有益的,数据连接也是有益的,互联网思维也是可以借鉴的—比如跨界思维、用户思维,这些都是必然需要纳入工业领域的,助力其升级的。然而,今天很多人所谈论的“互联网思维”却并非出于为制造业的发展,而是一种急功近利,快速致富的欲望。

4.工业哪里有那么简单?

人们谈百万APP,希望通过工业互联网实现百万APP上云,其实,这些跟工业都没有什么关系,大部分应用就目前来看就是“显示”呈现这样的任务。

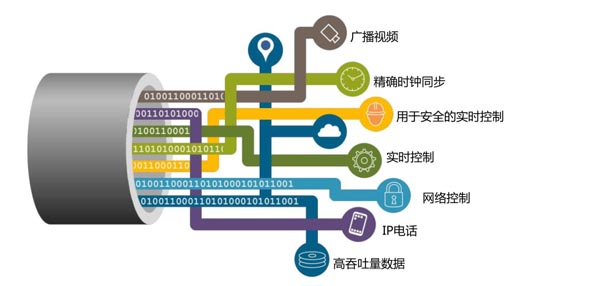

其实,工业互联网本身***步就是连接问题,而这个场景里目前存在的大量公司干的都是“体力活”—就是为不同的行业提供数据的连接,将复杂的现场总线连接起来,之前有朋友问及有多少现场总线,我找了份资料有50多种,IEC列为标准的也有18种,而由这些总线接口之上产生的“协议”则有数千种,而这些是目前大部分“工业互联网”公司在干的事情,实际上就是“导表”,将机器的数据对象字典中的数据与上位软件的变量映射起来。

TSN应运而生-工业互联网不同于internet

连接是工业互联网的***个障碍,另外一个障碍就是牵扯到数据的所有权问题了,你说我卖了台机器给你,那这个机器的参数就是你的了吗?我卖了控制系统给做机器的,那么这个控制器的技术就也卖给机器制造商了吗?这就像你买了部iPhone,那这个手机里的信息就属于APPLE这家公司了吗?

如果只是生产状态这些参数,倒也无妨,如果是牵扯到工艺的参数呢?这是机器制造商的Know-How,这些数据是不能开放的,而不开放的话,就存在数据不完整,不完整的数据得出的结论就是不完整的。

基于大数据的应用在工业场景里的难点在于“小数据,大应用”,其实,工业的数据量相对于图形图像处理、***交易、摩拜单车而言,数据并非是很大,虽然周期性的数据可以按照mS来刷新,可是用于振动监测的故障数据并非很大,因为很大的前提是得有大量故障,而这是不允许的。

6GK5798-2PP00-2AA6