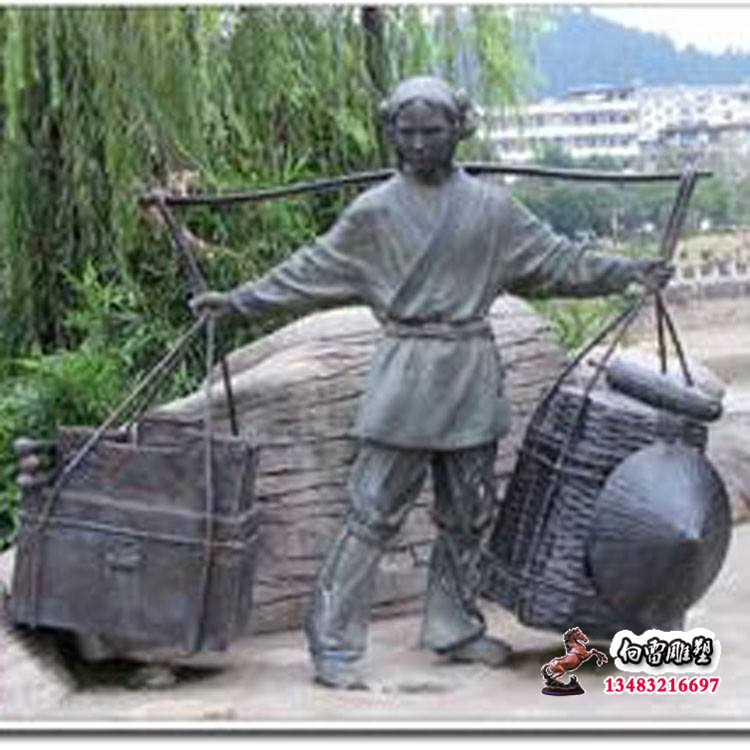

铸铜古代人物挑担雕塑 农耕铜雕人物挑担摆件 挑担,以肩荷物,如挑担驮载者,杖八十,徒二年。或者指方言连襟的俗称。方言中是连襟的俗称。指姐姐与妺妹的丈夫间的亲戚关系。“挑担”本来指挑着东西,后来演变为挑着的东西之间的关系,进而引申为一种两婿关系,是一种俗称。词语解释编辑以肩荷物。《元典章·兵部·禁例》:“各路差使人员往往强拖铺兵并镇店百姓挑担行李及牵船只。”《明律·户律·盐法》:“挑担驮载者,杖八十,徒二年。”方言。连襟的俗称。指姐姐与妺妹的丈夫间的亲戚关系。(特指黑龙江牡丹江一带,河南、山西、陕西、河北北部张家口一带,也有此种称呼,但仅用于介绍,并不直呼。)《茶香室丛钞·称谓之异》引 清 黎士宏 《仁恕堂笔记》:“ 甘州 人谓姊妹之夫曰挑担。”挑担”方言介绍:亲属称谓反映人们的亲属关系和亲属观念,在方言中有着不同的叫法,也蕴含着不同的内涵。陕西方言中“连襟”的称谓就是一个典型。在普通话中,人们把姐妹的丈夫之间的关系雅称为 “连襟”,而在陕西方言中则俗称为“挑担”,也有叫“连襟”的。

“连襟”这一名词***早出现于杜甫的《送李十五丈别》。“孤陋忝未亲,等级敢比肩?人生意气合,相与襟袂连。”说的是杜甫晚年寓居川东,结识了一位李姓老头,两人很能合得来,经常在一起聊天喝酒,后来杜甫要离别,写了这首诗回忆结交的经过。这只是形容彼此的关系密切,还没有后来指的姐妹的丈夫之间的那种关系。北宋的马永卿在《懒真子》写道:“江北人呼友婿为‘连袂’,也叫‘连襟’”。洪迈曾给他的妻子的姐夫写过“襟袂相连,夙愧未亲之孤陋,云泥悬望,兮无通贵之哀怜。”可见,宋朝流行的称谓已经具有今天的意义了。后来随着文化的影响和民族共同语的普及,“连襟”这一书面语的适用范围也不断扩大,直到今天,许多地方用“连襟”称呼姐妹的丈夫。

而在“连襟”出现之前,陕西部分地区用“挑担”这称呼,意思都差不多,这是有一定的地理原因的。先看其历史文化原因。封建社会里,小农经济是基础,以父子为核心的宗法制为主导思想,其人际关系的深层结构是血缘亲族***,财产的继承权也是由男子来完成,这体现了父权文化的主宰地位。这一文化心理反映在婚姻制度中就是“男女有别,男尊女卑”,反映在亲属称谓中就是“长幼有序,尊卑不同”。陕西方言中亲属称谓的称呼也受这一思想的影响。父系的亲属关系一般称为“内”、“大”,母系的多称为“外”、“小”。女方嫁到男方家,要随男方称呼亲戚,叫男方父母也是“爸”、“妈”;男方叫女方父母为“叔(伯)”、“婶(姨)”。男方称妻子的姐姐为“妻姐”、“大姨子”,***为“小姨子”,弟弟为“小舅子”。可以看出妻系的称谓就不是很严格,那么,称妻子的***或姐姐的丈夫为“挑担”“连襟”更是一种谑称,体现了宗法制下的人伦关系。